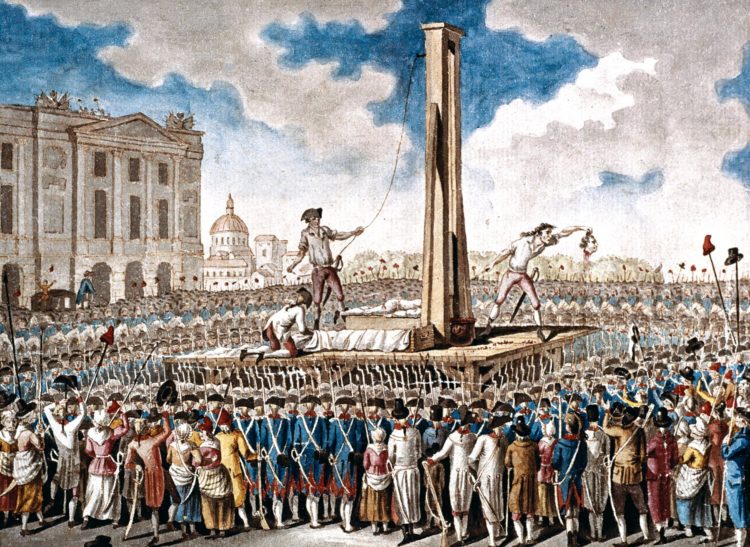

1789 : le rendez-vous manqué

Découvrons dans cet article la Révolution observée à travers le prisme de la synarchie…

En 1788, personne ne voulait, ni ne prévoyait la Révolution. Qui l’aurait souhaitée ? Si ce n’est peut-être le prince d’Orléans, pour usurper le pouvoir, ou les gouvernements anglais et prussien pour affaiblir la puissance française ?

Car le pays connaissait alors, d’un bout à l’autre de la collectivité nationale, un immense besoin de paix mutuelle, une sorte de sensation universelle d’humanité. En effet, jamais l’esprit public n’avait été plus débordant de sentiments généreux, mis à part quelques courtisans accapareurs et sectaires.

Comme avant les grandes tempêtes, il régnait un calme particulier, comme un besoin de pardon dans tout l’être national. Et pourtant, tous ses membres allaient se désunir, s’entrechoquer et s’engouffrer dans le chaos politique, pour finir moissonnés par l’échafaud.

Le tiers état n’avait rien à gagner à ce que l’État social fût réduit à néant, jeté en pâture dans l’arène politique, une mêlée sauvage de gouvernés et gouvernants sans pouvoirs médiateurs. Les deux autres ordres non plus. Le clergé, dans son ensemble, renfermait des trésors de science et de foi, de charité et de bonne volonté. Et la noblesse, celle qui n’était pas concentrée à Versailles, était honnête et austère, pleine des qualités militaires et civiles utiles à la nation.

Quant au roi Louis XVI, il était, de l’avis général, un des plus honnêtes et des mieux disposés que le trône ait porté.

Cependant, malgré tous ces éléments nationaux garants de l’équilibre national, un souffle de mort et d’anéantissement va surgir, semblable aux pires heures de l’Inquisition.

Cette fois, le peuple tout entier sera englouti, non par sa faute, mais bien par celui, éternellement présent, de l’esprit de domination politique.

Partout dans le royaume, on pressentait une ère nouvelle. De nombreux ouvrages furent consacrés aux États généraux, que le roi avait enfin décidé de réunir.

Louis XVI

Chacun se félicitait de la sagesse et de la bonté du souverain. Le marquis de Landines écrivait : « Toutes les occasions qui rapprochent les sujets des monarques et placent les rois au milieu de leur peuple, satisfont le cœur et méritent toute l’attention des philosophes et des historiens »[1].

De fait, les cahiers rédigés pour cette assemblée, que l’on trouve encore aisément dans les mairies ou les bibliothèques, se font l’écho de cette respectueuse affection des Français pour leur roi. En réunissant les États, le roi redevenait éminemment populaire. La tâche revêtait d’autant plus d’enjeu qu’elle avait soulevé une immense espérance.

Répondre à la crise

À la fin du XVIIIe siècle, la société connaissait une grave crise financière.

En 1787, le roi réunit une assemblée de notables, mais cela n’eut pas d’effet sur la crise. La situation allait se dégradant. Le 3 août 1788, le parlement rendit un arrêt proclamant « le droit de la nation d’accorder librement les subsides par l’organe des États généraux régulièrement convoqués ». Poussé à la fois par l’opinion et l’état désastreux des finances, Louis XVI s’était donc résolu, le 8 août, à rassembler les États généraux pour le 1er mai 1789.

Durant toute la période précédant ce 1er mai, les Français eurent de nouveau l’occasion – ultime – de s’exprimer et de faire valoir leurs revendications.

Nous allons retrouver les personnages évoqués en introduction. Les paysans bien sûr, et la nation entière, rédigeant des cahiers de doléances, sous le regard attentif de manieurs d’opinion prêts à batailler…

Tout l’intérêt des cahiers réside dans la variété des problèmes abordés. Une multitude de sujets sont passés au crible, passant des questions majeures d’intérêt national aux infimes problèmes locaux.

À leur lecture, on est frappé du grand respect voué au roi et de l’immense et émouvante confiance que l’on mettait en lui. Le style est souvent lyrique, comme en témoignent les passages suivants : « Nous supplions Sa majesté d’agréer et de recevoir de la nation un surnom digne des qualités éminentes d’un si grand monarque, qui caractérise spécialement ses vertus patriotiques : c’est-à-dire le Père du peuple et le régénérateur de la France »[2].

À Rouen, le ton est même emphatique : « Pénétrés de la plus vive reconnaissance envers Votre Majesté pour tous les biens qu’Elle nous prépare… nous osons dire, prosternés au pied de Votre trône, exposer sous les yeux de Votre justice… nos humbles demandes »[3].

Nous reviendrons en détails, dans un article ultérieur, sur le lien entre les cahiers de doléances rédigés dans les bailliages et les députés qui furent chargés de les présenter lors des états généraux…

Toutefois, ces respectueuses déférences n’étaient pas dénuées de prudence. Craignant toujours de nouvelles charges fiscales, les électeurs redoublaient d’instructions restrictives dans les pouvoirs qu’ils remettaient à leurs représentants. Louis XVI se plaignit que certains députés aient reçu « des pouvoirs impératifs qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage dont doivent essentiellement jouir les membres des États généraux ». De nombreux députés se retranchèrent derrière la rigueur des pouvoirs qu’on leur avait remis pour expliquer leurs scrupules, ce qui fit dire ironiquement à l’opportuniste qu’était Mirabeau : « vous n’avez plus qu’à mettre vos cahiers à vos places sur vos banquettes et à retourner au sein de vos familles ! »

La patience des politiciens manipulateurs avait ses limites. La révolution couvait. Elle n’allait pas tarder à exploser.

Révolution… un mot à double sens

Étymologiquement, révolution signifie « retour en cercle » et s’applique à deux genres de faits radicalement opposés.

Dans un cas, il s’agit d’un mode cyclique dans une suite de temps.

Dans l’autre, il exprime un désordre accidentel, un bouleversement dans un même temps. Par exemple, en astronomie comme en harmonie, la révolution des astres ou des sons est régie par un ordre cyclique. La révolution ainsi comprise accomplit une prévision complète, une boucle prédéterminée. Elle ne donne lieu à aucun imprévu puisque c’est dans l’ordre des choses que le système s’accomplit. En ce sens, l’ordre universel est éternellement révolutionnaire.

En revanche, en géologie, les tremblements de terre, les déluges et raz-de-marée sont des accidents désordonnés qui brisent apparemment dans leur équilibre les éléments constitutifs de la planète.

Appliqué à l’humanité et à tout son organisme collectif, le mot révolution a la même double acceptation. Il signifie à la fois évolution sociale (dans le sens de progrès) et maladie politique.

Si l’on considère l’accomplissement démocratique d’une partie des cahiers de doléances depuis le xive siècle, notre révolution, en tant que réforme désirée, est normale. Elle entre dans l’ordre cyclique.

Mais comme cataclysme politique, elle sort de ces conditions de santé sociale, et au contraire les arrête pour faire une œuvre de réaction latine contre l’action également latine des Bourbons.

Ordres et désordre

6 novembre 1788 : l’erreur fatale.

La première cause immédiate de la révolution d’accident incombe à Louis XVI, coupable d’une simple erreur tactique remontant au 6 novembre 1788.

Poussé par le prince d’Orléans et l’anglomanie de Necker, le roi, malgré l’avis de l’assemblée des notables, a donné au tiers état la double représentation dans les États généraux en préparation, et accorde le vote par tête, et non par ordre, dans une assemblée unique.

La manœuvre de Necker était politique. Ignorant la loi sociale, il cherchait à contrecarrer le parlement de Paris. Mais cela revenait à étrangler le fonctionnement social de la nation en suscitant la lutte politique entre gouvernés et gouvernants.

Sans le savoir, le roi, en acceptant de briser l’unité nationale, mit sa tête sous le billot.

Necker, Suisse protestant, commit une autre erreur. En donnant près des quatre cinquièmes au bas clergé des paroisses, éliminant ainsi les moines et une partie de l’épiscopat, il fournissait au parti du tiers et à ses sympathisants une majorité écrasante.

Les ordres

Que représentaient les ordres à cette époque ?

Dans l’Almanach royal de 1789, on relève les chiffres suivants :

Le clergé représentait au total un peu plus de 100 000 âmes – dont 135 archevêques et évêques, 60 000 curés et vicaires, 800 abbayes peuplées d’hommes. On estimait ses biens à près de quatre milliards.

Le remaniement de ses divisions territoriales était aussi nécessaire que la rentrée progressive de ses biens dans l’avoir national. Le clergé lui-même était le premier à le sentir, comme le démontrent ses cahiers et les propositions de l’évêque d’Autun à la Constituante.

Les richesses, voire le luxe, du haut clergé contrastaient avec la misère des curés des paroisses, et, transformés en politiciens, les prêtres jouèrent un rôle capital dans la révolution. Au bas de l’échelle, on trouvait les Jansénistes, les assermentés, les défroqués, les religieux, lesquels mis brusquement sur le pavé, usèrent de démagogie sur l’ensemble du territoire. Au sommet, se tenaient les privilégiés, comme le prince de Talleyrand ou l’abbé Sieyès, qui jouèrent le rôle dramatique que l’on connaît.

Paradoxalement, les cahiers du clergé allaient au-devant de la démocratie. Leurs vœux allaient dans le mouvement naturellement progressiste de la tradition. Qu’on en juge. Ils demandaient la réforme de l’instruction et de l’éducation nationale, jusqu’à la gratuité ; la codification des lois, l’admission à toutes les fonctions et à tous les emplois publics sans autres critères de recrutement que le savoir et la moralité. Ils demandaient la fin des privilèges en matière d’impôt.

Contre le vœu clairement formulé dans les cahiers de doléances, le clergé perdra le 11 août 1789 soixante pour cent de ses revenus par le non-remboursement de la dîme. Du même coup, le budget social de la nation, écoles et hôpitaux compris, se trouva à moyen terme mutilé de la moitié de ses ressources.

La noblesse représentait dans le pays 220 000 individus, répartis en 52 000 familles, dont 1 500 seulement remontaient aux possesseurs ancestraux des fiefs.

Écarté du gouvernement, cet ordre avait perdu de son influence et sa place dans la nation ne correspondait plus à aucune réalité.

La noblesse rêvait d’un passé révolu, reprochant à la monarchie de l’avoir appauvrie. Écartée des professions manuelles, industrielles et commerciales, elle se voyait privée de toute possibilité d’enrichissement et n’avait d’autre possibilité que de défendre coûte que coûte ses privilèges, de plus en plus contestés par une société en pleine mutation.

De ce côté, une réforme électorale conforme à la tradition nationale eût été judicieuse. Ces 220 000 individus auraient pu fusionner comme électorat social avec la magistrature, le barreau, les chefs des municipalités centrales, les commandements de l’armée et de la marine, etc. Ainsi, Louis XVI aurait créé une aristocratie française d’examen, avec pour prérogative un pouvoir d’arbitrage et de jury. Le remaniement de la propriété féodale s’en serait suivi, au moins aussi facilement que par les divisions provinciales.

La révolution d’accident se serait alors vue privée d’un corps électoral de plus d’un demi-million de voix.

Là encore, les cahiers de la noblesse allaient au-devant des réformes. Comme le clergé, ils demandaient l’abolition des privilèges, de tous droits féodaux, l’égalité des impôts moyennant le rachat des propriétés. Ils demandaient également la réforme judiciaire et le libre vote des lois de finances.

Seuls subsistaient dans leurs cahiers certains vœux vexatoires et puérils, comme le droit exclusif de la chasse, du port d’armes, ou des prétentions exclusives aux grades militaires émanant d’une minorité d’opportunistes.

Dans la pensée généreuse et naïve de Louis XVI, le doublement numérique des représentants des cités allait aboutir à une force capable de faire plier les privilégiés aux réformes nécessaires pour dégager le gouvernement de sa crise financière. Mais cette mesure péchait par manque de science et de prévoyance à l’égard de la nation, comme pour lui-même.

De plus, il se trouve que le tiers n’était pas constitué de manière conforme à la loi sociale. Car il aurait fallu qu’il soit composé de financiers, banquiers, porteurs de rentes, agriculteurs, industriels, commerçants et ouvriers des villes et des champs, ainsi le vote aurait-il reflété des qualités sociales et professionnellement compétentes. Or, il ne se composait que d’une certaine quantité politique, conséquemment passionnelle.

Louis XVI et ses prédécesseurs n’avaient pas su réformer la division territoriale, la propriété, l’assiette de l’impôt, et établir un gouvernement unitaire en lien avec l’universalité des villes. La souveraineté populaire aurait alors été réelle au lieu d’être uniquement nominale, et le roi aurait représenté l’équilibre entre les deux plateaux de la balance politique et sociale.

La Souveraineté, c’est la Loi. Non pas seulement celle qu’on vote, mais surtout celle que la science constate comme étant la condition de vie des collectivités.

Toute loi scientifiquement exacte est une manifestation de l’ordre perpétuel. La souveraineté vient donc de Dieu pour les croyants ou de la science pour ceux qui ne croient pas. En d’autres termes, la souveraineté des gouvernés, comme celle des gouvernants, est la réalisation de la loi organique de l’humanité.

Le tiers état, lors de l’assemblée de 1789, n’était ni plus ni moins social que les deux premiers ordres. Composé de vingt-quatre millions d’individus, divisé entre bourgeois d’une part, ruraux et ouvriers d’autre part, il donna une représentation électorale de 584 députés, en grande majorité théoricienne et politicienne. Dans ce nombre, on comptait deux prêtres et 16 médecins – appartenant normalement au premier ordre en tant qu’hommes de clergé et de clergie. Il y avait 162 magistrats, 212 avocats, 18 maires ou consuls – qui auraient dû faire partie du deuxième ordre. Ces déductions faites, il ne restait que 162 négociants et propriétaires, parmi lesquels un petit nombre de cultivateurs, et aucun artisan.

Les petites phrases

Cette fameuse harangue de l’abbé Sieyès est bien connue : « Qu’est-ce que le tiers ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’ici dans l’ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À devenir quelque chose. »

C’est là une formule choc, un slogan qui mérite qu’on l’étudie de plus près. Admettons que le tiers était « tout ». Alors pourquoi une majorité d’avocats et de magistrats ? La nation n’était certainement pas constituée que de plaideurs…

À force d’être un « tout » non défini, on finit par être noyé dans la « masse » et par y périr, englouti par le flot des belles idéologies.

L’abbé Sieyès

Le peuple

Ceci nous amène à réfléchir au sens du mot « peuple ».

Ce qui suit est essentiel pour la compréhension du système proposé par Saint Yves d’Alveydre.

Le bon sens définit le peuple comme étant « tout le monde ». C’est en effet la totalité des individus passés, présents, futurs, qui s’appelle un « peuple ».

Ce peuple est donc un corps collectif composé d’organes et doué d’une existence de longue durée.

C’est en plein accord avec cette définition que Philippe Pot disait en 1483 : « J’appelle peuple la réunion organisée de tous les membres de chaque ordre, à ce point que, sous le nom d’États généraux, je comprends même les princes. »

Nous l’avons vu tout au long de cet ouvrage, la condition scientifique du peuple est l’État social dans sa loi organique : éducation, justice et économie.

Parallèlement, la condition scientifique de la nation est l’État politique dans la Loi définie par Aristote : délibératif, exécutif, judiciaire.

L’union scientifique des deux notions constitue l’État complet, à la fois social et politique.

La racine du mot « nation » est la même que celle du mot « nature ». La nation indique donc une faculté de manifestation : celle d’un peuple créant une image de sa volonté, une similitude de son État social avec l’état politique.

Un peuple ne peut exister sans condition de nation. Au contraire, une nation peut se reproduire sans condition de peuple.

Ainsi par exemple, les Juifs, entre leur dispersion et la création de l’État d’Israël, sont restés un peuple sans pour autant avoir constitué une nation.

Le piège des belles promesses

Dans son livre Le grand déclassement, consacré à la commémoration de la Révolution française, Pierre Chaunu revient à sa manière sur l’élection des députés du tiers :

« Qui va-t-on élire et sur quels critères ? L’ordonnance du 24 janvier 1789 est innocemment perverse. Pour le clergé, la majorité est assurée à la plèbe cléricale, pour la noblesse, pas de problème. On se connaît, le cadre est assez étroit pour être transparent. Pour le tiers, un vote est instauré à plusieurs étages qui abouti à la sélection des plus motivés préalablement concertés. Jamais assemblées ne furent moins représentatives que celles-là. Vous demandez à des gens qui ne veulent rien : que voulez-vous ? À des gens qui font confiance et qui espèrent, dans leur immense majorité, un petit mieux, un modeste bonheur ; et, bien évidemment, poser cette question à quinze millions d’adultes, c’est obtenir la réponse de quelques milliers d’hommes, qui ne représentent rien que leurs fantasmes, mais qui parleront au nom de tous et finiront par faire naître, au sein de cette immense majorité, une importante minorité formée des plus particulièrement influençables et qui seront persuadés avoir voulu ce que l’on a voulu pour eux[4].

Et Aftalion a bien vu : « Parfois cinq tours se déroulaient (…) sans vote écrit, sans listes électorales, sans candidats (…) partis, (…) programmes et sans que les électeurs sachent très bien qui ils élisaient. »[5]

La démocratie ne tombe pas du ciel. Elle s’apprend, progressivement. Étonnamment, même les adversaires furent impressionnés par le simulacre de la Constituante. Il faut attendre un long siècle pour qu’Augustin Cochin démonte le piège. Il ne lui sera pas pardonné. Aftalion a bien observé : « La conséquence fut que la plupart des élus appartenaient aux seuls groupes d’individus se connaissant entre eux. » L’improvisation électorale de ces États généraux bâclés devait aboutir à rassembler un ensemble totalement différent de la nation, hétérogène à celle-ci, un personnel formé dans les sociétés de pensées et les confraternités maçonniques. Ces hommes représentaient, sans conteste, une force impressionnante de propositions : un peu de levain dans la pâte rend le pain plus digeste, alors qu’un pain fait uniquement de levain est toxique, proprement immangeable.

L’assemblée élue ne représente donc pas la société française, ni dans sa composition ni dans ses pensées. La noblesse a donné un bon reflet d’elle-même (deux tiers traditionalistes, et pour le tiers le plus riche, des partisans du mouvement, des officiers et des propriétaires) ; le clergé est biaisé, les deux tiers sont formés de la seule plèbe des paroisses. Mais c’est surtout la délégation du tiers qui est faussée : 45 % d’agents de l’État et 25 % d’avocats, soit un total de 70 % de gens professionnellement coupés des réalités de la société civile, des petits cadres aux ambitions longtemps frustrées, perclus d’envie, de jalousie, de haine. Tel Robespierre. Ce mode de recrutement ouvre grand la porte aux médiocres ; nous avons dénombré 76 marchands, une quarantaine de propriétaires terriens, quelques médecins et membres de professions diverses, et seulement 8 industriels et 1 banquier. Sur 611, cela donne un rapport de 1 sur 5. C’est peu. Cette assemblée est toute entière tournée vers le passé et autant éloignée des humbles réalités que des promesses de l’avenir, qui vont désormais s’épanouir en Angleterre exclusivement.

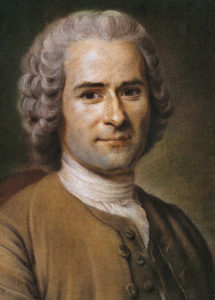

(…) Comment justifier, dans la perspective traditionnelle ou la simple équité, qu’un curé ait eu une voix pour dix chanoines, et les congrégations, une par communauté, et que l’ordre ait été caricaturé par une assemblée comptant sur 296 membres, 208 curés, 47 évêques, 12 chanoines, 6 grands vicaires, 23 abbés, religieux, professeurs et prêtres sans fonctions ? Entre donc aux États un clergé de curés, qui n’est pas l’ordre du clergé, ni a fortiori l’Église de France, un clergé presbytérien-synodal, suivant les vœux conjoints de Necker et du Vicaire savoyard sorti de sa tombe d’Ermenonville. » (On aura reconnu Jean-Jacques Rousseau.)

Coup d’État

Le 17 juin 1789, sur l’instigation de Sieyès, le tiers état se déclarait « Assemblée nationale ». Le 19, le clergé acceptait par 149 voix la « vérification définitive dans l’Assemblée Générale ». Le 20 juin, réfugiés dans la salle du jeu de paume, les ex-députés des gouvernés, devenus législateurs – donc gouvernants – faisaient leur fameux serment. Le 25 juin, 47 nobles se rallient au mouvement. Dépassé par les événements, Louis XVI dut s’incliner. Un historien modéré, Mignet, écrivit : « Cette démarche hardie tranchait des questions jusque-là indécises et changeait l’assemblée des États généraux en une assemblée du Peuple. »[6]

Or, ce fut tout le contraire ! Le législatif fut occupé par des gouvernants résolus, à très juste titre, à faire force de législation aux cahiers des assemblées antérieures du peuple. En effet, par sa nature même, le pouvoir législatif appartient à l’un des trois pouvoirs gouvernementaux. Cela convertit forcément immédiatement et irrémédiablement en gouvernants les délégués législatifs du peuple, quels qu’ils soient.

À ce sujet, Jean-Jacques Rousseau a dit une chose exacte : « La Souveraineté ne peut être représentée parce qu’elle ne peut pas être aliénée ». Cette affirmation n’est malgré tout qu’une demi-vérité[7].

La souveraineté appartient au peuple. Or, le peuple et son gouvernement sont-ils une seule et même chose ? Non, puisque le gouvernement ne peut être confié qu’à une délégation du peuple. Pourtant, nous venons de voir que la souveraineté ne peut pas être représentée. La loi du peuple n’est donc pas gouvernementale. Elle est sociale et ne peut se définir qu’en trois Pouvoirs sociaux et électoraux : État social en face de l’État politique, gouvernés en face des gouvernants, autorité en face du pouvoir.

Forcé d’être illogique avec lui-même, Rousseau proclama d’ailleurs sa propre impuissance à concevoir la souveraineté du peuple :

« Il n’a jamais existé de véritable démocratie et il n’en existera jamais. Il est contre nature que le grand nombre gouverne et que le petit nombre soit gouverné. On ne peut pas imaginer que le peuple reste continuellement assemblé pour vaquer aux affaires publiques. (…) Oui, dit-il, s’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas aux hommes. »[8]

Or, il ne s’agit pas que le peuple soit composé de dieux pour que le règne de la démocratie soit scientifiquement possible. Il s’agit seulement que la Loi du fait social du peuple, en tant que gouvernés, soit scientifiquement exacte. Car sans cette Loi, nous explique Saint Yves, un peuple fut-il composé de dieux, mènerait la démocratie à tous les diables. Avec cette Loi, un peuple de diables se convertira forcément en Peuple de dieux !

Jean-Jacques Rousseau

Les causes de la révolution d’accident

En brisant l’ordre social et en instaurant la loi du nombre par le doublement du tiers, Louis XVI mit l’ensemble des municipalités à la merci des démagogues.

Ce fut à Paris l’instrument principal de la révolution d’accident, non seulement contre le roi, mais aussi contre les trois pouvoirs de l’État, dont le tiers allait se saisir.

Le règne du dualisme politique était venu, la force allait pouvoir s’opposer à la force. Les mêmes erreurs que les Bourbons avaient commises allaient se perpétuer, sous le règne cette fois d’un peuple non organiquement constitué. Le droit de la France allait s’opposer au droit de Paris.

Tels furent les termes de l’antagonisme du conflit municipal. Véritable étau dans lequel, à partir de 1789, tout organisme autre que lui allait être broyé !

Il y eut ainsi deux révolutions : l’une d’accident, l’autre de catastrophe, toutes deux civiles, voulant chacune être directement politiques, et de fait, essayant de se dominer que pour mieux s’anéantir.

La révolution d’accident est plus conforme à la révolution cyclique évoquée précédemment, qu’aux principes tant vantés de 1789.

Cette révolution est celle des communes provinciales représentées par leurs élus. Abandonnant l’ordre social, elle se politisa et, ce faisant, obtint un résultat considérable. Par la Constituante, par la Législative, par la Convention, malgré l’empirisme de ces assemblées, elle a fait force exécutive au testament de tous les États généraux antérieurs.

La révolution de catastrophe, qui marcha parallèlement à la première, a revêtu un tout autre caractère. Ce n’est plus la révolution de la France ni celle de ses cités, mais celle du seul électorat parisien, armé par ses meneurs.

L’esprit de violence s’y concentra tout entier, se muant en dictature communale, non seulement contre la monarchie mais contre les autres communes de France représentées dans les assemblées législatives et dans le personnel gouvernemental, qu’elles substituèrent à celui des anciens privilégiés.

La tradition française, balayée par une résurgence de la tradition romaine, s’éclipsa totalement. L’accident devint alors cataclysme.

De l’accident à la catastrophe

À Paris, il y avait en 1789 un prévôt des marchands, quatre échevins, et trente-six conseillers de ville qui ne souhaitaient certainement pas la révolution d’accident. Mais l’appel inconscient de Louis XVI au coup d’État politique du tiers mit le feu aux poudres.

L’électorat, brusquement autorisé à sortir de ses conditions sociales, entra par individualisme pur dans un devenir politique indéfini, à la merci de toutes les doctrines, de toutes les menées occultes qui s’en emparèrent successivement pour se faire porter au pouvoir.

De même que les rois étaient manipulés par les courtisans, le peuple livré à sa multitude fut exploité par les beaux parleurs politiciens.

Tandis que les assemblées nationales cherchaient tant bien que mal à accomplir la révolution civile et politique dans une voie empirique déjà hérissée d’imprévus, et par suite de catastrophes, les courtisans de la démagogie parisienne rendirent le gouvernement démocratique impossible. Leur action fut de tyranniser de plus en plus, de surchauffer l’électorat de la capitale jusqu’à la terreur et à l’anéantissement des électeurs locaux et des élus de la nation.

Cela ne fut l’œuvre que d’une poignée d’extrémistes. En effet, si elle a fait beaucoup de victimes, la révolution d’accident n’a eu, en fait, que peu d’acteurs, contrairement au phénomène de masse avancé par les idéologues.

Voici un aperçu de cette révolution sanglante qui se composa d’une trentaine de coups d’État municipaux contre la monarchie, le législatif et l’exécutif. Tous ces coups d’État, grâce aux affiliations des sociétés secrètes, des clubs – des Jacobins et des Cordeliers en particulier –, exercèrent une action de bouleversement dans toutes les municipalités de France.

Paris dans la tourmente

Dès le commencement, ce n’est pas encore l’Hôtel de ville qui agit sur l’électorat parisien. C’est le Palais royal, habité par Philippe d’Orléans, grand maître de la Franc-maçonnerie.

Le 12 mai, quinze jours avant que le tiers n’absorbe tous les pouvoirs sociaux de l’électorat, les électeurs de Paris durent déclarer qu’ils resteraient assemblés pour « soutenir les délibérations des États », c’est-à-dire prêter main-forte à la loi sociale des gouvernés.

Mais cet engagement fut démenti dès que les élus du tiers se constituèrent en gouvernants.

Le 12 juillet 1789, l’Électorat parisien, armé par l’Hôtel de ville, forma une troupe de près de 50 000 hommes, dite improprement « garde nationale » puisqu’elle n’émanait que d’une instance locale.

Le 14 juillet, la Bastille fut enlevée par un coup d’État civil. Qui menaçait-elle ? Non pas les électeurs parisiens, mais plus sûrement la faction du duc d’Orléans.

Une autre Bastille s’édifia alors, faite d’hommes armés qui tiendront la France captive dans Paris par une loi de fatalité totalement contraire aux principes intellectuels et sociaux de 1789.

Le 5 octobre, l’électorat de Paris fut poussé en armes sur Versailles. Le 6, il ramena le roi et, à sa suite, le nouveau pouvoir législatif.

Croyant couper court aux événements, Lafayette fit exiler Marat et le duc d’Orléans à Londres. Mais rien n’arrêta les coups de force, jusqu’à celui du 9 thermidor et surtout du 1er prairial 1795, sauf pour la première fois, l’intervention de l’armée.

Marat

Au xive siècle, ce ne fut pas l’armée qui arrêta la révolution provoquée par Étienne Marcel à Paris et dans les provinces, mais l’État social organisé.

À la fin du XVIIIe siècle, il n’y avait plus d’État social. Pourtant la démocratie exigeait plus que jamais la rénovation de sa propre loi. Il n’y avait plus de pouvoirs médiateurs. Le climat était à l’affrontement et la seule puissance organisée susceptible de ramener l’ordre fut la force militaire. Depuis, ce recours est devenu systématique.

Sans sa loi sociale et ses États généraux, en quoi l’électorat civil peut-il tenir, par quoi ? Où est son unité d’enseignement, de règlement ? Où est sa solidarité économique en tant qu’électorat ?

Louis XVI, ignorant la tradition française, pensait que « le peuple ne fait pas corps en France. » L’électorat faisait-il donc moins corps à la fin du xviiie siècle qu’au xive ? Le peuple serait alors devenu moins souverain qu’au temps de Masselin puisque, en dehors de la rue et de la mairie, il n’existait pas, puisque son électorat, purement individuel, n’avait plus en lui-même sa loi d’organisation ! Or, cet électorat, c’est tout le peuple. Il ne sera donc réellement souverain que quand il existera de nouveau.

Cette unité, qui sera sa souveraineté, ne peut être qu’une union. Cette union ne peut être qu’un consentement, et ce consentement un triple arbitrage professionnel entre les secteurs enseignants, les partis politiques et les classes économiques.

Depuis deux siècles, l’État politique, ainsi brisé dans sa continuité de pensée et d’action, n’a eu pour base que du sable électoral secoué par une opposition systématiquement désorganisatrice pour l’unité nationale.

Peuple sans corps, nation sans unité

Au cours de la Révolution, tous ceux qui avaient abusé de la loi politique, en affaiblissant d’autant la loi de médiation, furent passés par l’épée dont ils s’étaient servis.

Clergé, noblesse, justice parlementaire, monarchie des Bourbons succombèrent tous dans un enchaînement inexorable.

Par la suite, les Girondins, vainqueurs le 10 août 1790, furent broyés par le ressort qu’ils avaient suscité pour vaincre. Ils s’écroulèrent le 31 mai 1793. Philippe Égalité, qui complotait contre les Bourbons avant même la Révolution, lui qui a voté la mort de Louis XVI, les accompagna dans le gouffre.

Ce ressort communal, à peine avait-il tué les Girondins, se tua à son tour en frappant les Dantonistes et les Hébertistes.

Girondins en route vers l’échafaud

La loi de cause à effets s’appliqua aux individus eux-mêmes. Le 18 janvier 1793, Louis XVI en appela au peuple contre son arrêt de mort prononcé par la Convention. Le 19 et le 20 janvier, sur la motion de Robespierre, cet appel fut rejeté. Le roi mourut sans avoir pu faire entendre à la foule ses dernières paroles, étouffées par des roulements de tambour.

Dix-huit mois plus tard, Robespierre ne put se défendre devant la même Convention : des hurlements couvrirent sa voix.

Le 10 mars 1793, Danton proposa la création de ce qui devint le tribunal criminel, extraordinaire, révolutionnaire. Un an après, le 5 avril 1794, ce grand homme fut condamné à mort par ce même tribunal. Arrivant à la Conciergerie, il s’écria : « C’est à pareil jour que j’ai fait instituer ce tribunal infâme, j’en demande pardon à Dieu et aux hommes ! Je laisse tout dans un gâchis épouvantable. Il n’y en a pas un qui s’entende en gouvernement, ce sont tous des enfants de Caïn. »

De Caïn ? Non, répond Saint Yves d’Alveydre, mais de la seule loi d’Aristote comme moyen d’accomplissement des principes de 1789.

Les belles idées d’un tyran

Robespierre, dans un rapport du 5 février 1794, déclarait : « Nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par les lois, où la patrie assure le bien-être de l’individu, ou chaque individu jouisse de la prospérité de la patrie. Nous voulons substituer la morale à l’égoïsme, le mépris du vice au mépris du malheur, l’amour de la gloire à celui de l’argent. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destinées de l’humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la Providence du long règne du crime et de la tyrannie. »

Il voulait certes cela, mais la loi politique ne le permet pas. Elle leur fit tourner le dos à leurs propres principes, en les frappant de stérilité.

La loi aristotélicienne n’est pas un mal en elle-même, mais elle n’est que la moitié d’un bien.

Pour Saint-Just, la Révolution ne devait s’arrêter qu’à la perfection du bonheur. Elle n’a su mener qu’à la guillotine et au perfectionnement du malheur et de l’horreur.

Les frères ennemis de la Révolution

La révolution de réforme et les cahiers de doléances

Au cours des chapitres précédents, nous avons pu observer des constantes dans les cahiers de doléances de la nation.

De 1302 à 1789, Ils n’ont eu de cesse de réclamer l’égalité de l’impôt, l’abolition des droits féodaux, des privilèges, des justices seigneuriales et de la vénalité des offices.

La Révolution de réforme a concrétisé une grande partie de ces vœux par des lois prises entre 1789 et 1814.

– Le 4 août 1789, les privilèges furent abolis.

– Le 12 août, ce fut au tour des dîmes ecclésiastiques.

– Le 24 août, la liberté de la presse fut politiquement assurée, sans être plus socialement garantie que la réalisation pacifique des mesures précédentes.

– Le 15 janvier 1790, le France fut divisée en départements, sans synthèse des régions ni réforme électorale cohérente.

– Le 21 janvier 1790, ce fut l’égalité des citoyens devant la loi et la suppression de la confiscation.

– Le 24 février, on établit l’égalité des partages dans les successions.

– Le 30 avril vit l’institution du jury.

– Le 8 mai, l’établissement de l’unité des poids et mesures.

– Le 5 août, furent créés les juges de paix et des tribunaux de conciliation.

– Le 20 novembre fit naître la Cour de Cassation.

– Le 4 janvier, les tribunaux de commerce.

– Le 13 février, on vota l’abolition des jurandes, des maîtrises, des corporations, la création des patentes, en somme la liberté professionnelle et économique.

– Le 31, ce fut l’abrogation de la torture.

Ces décisions légitimes étaient conformes aux vœux des cahiers de doléances. Mais rapidement, le pouvoir législatif, par nature politique et gouvernemental, cessa de légiférer d’après les revendications du peuple. De ce simple fait, la révolution de réforme fut brisée nette et se trouva remplacée par la révolution d’accident.

La liberté bafouée

La Constitution exclusivement politique de 1791 et la loi électorale qui en a découlé ont dissocié le corps social en autant d’atomes individuels n’ayant aucun lien entre eux, comme des grains de sable, ainsi que le dira plus tard Napoléon.

Cette grande illusion, qui fait encore tant rêver, causa plus de ravages qu’elle ne sut réformer. Le 7 mai 1791, la Constituante vota pour chacun la liberté « d’exercer le culte auquel il est attaché ». Le principe est à peine acquis qu’il est bafoué. On a cru que la Révolution voulait créer une société égalitaire. Sa grande œuvre fut de plafonner les inégalités au niveau supérieur du tiers état. Les accapareurs des biens nationaux ont immédiatement compris la leçon.

Toutes les constitutions, toutes les lois électorales que nous avons connues depuis ont reproduit la même erreur.

Le point de départ est dû en majeure partie au cléricalisme classique de l’abbé Sieyès. Celui-ci traça de manière abstraite une division exclusivement politique de la France en départements. Il y introduisit de force des conseils de 36 membres, des directoires de 5 membres, des districts et des communes, en totale contradiction avec l’ancienne souveraineté populaire qui ne souhaitait pas un tel morcellement gouvernemental.

À peine l’unité gouvernementale de la France était-elle réalisée que l’unité sociale de son peuple se trouvait brisée. Ce fait est demeuré vrai de nos jours. L’État social n’a plus pour trait d’union que des sectes, des partis et des classes économiques dissociées du corps électoral. Le seul ciment que le système gouvernemental ait pu trouver pour donner un semblant d’unité à la nation vient de la Constitution de 1958 qui, en rétablissant la monarchie sous la forme d’une république présidentielle, a concentré sur les épaules d’un seul homme une unité nationale purement symbolique et aléatoire.

La préparation sociale et professionnelle des lois est devenue impossible. Il n’y a plus de cahiers, donc plus le moindre mandat impératif. L’esprit pratique et la puissance de prévision qui émanaient du peuple sont enterrés.

Nous n’avons plus pour repères que du sentimentalisme électoral. L’État politique est dirigé par les fonctionnaires et le conflit entre gouvernants et gouvernés est devenu un mouvement perpétuel.

En réaction contre l’action antérieure des Jésuites, les révolutionnaires prônaient la haine contre le judéo-christianisme. À partir de 1789, sous la pression de la crainte et de la violence, on a voulu imposer à la veulerie collective la haine des rois, des prêtres, des nobles et des riches. En l’an IV, on imposa aux fonctionnaires un « serment de haine à la royauté et à l’anarchie ». Pierre Chaunu explique que les Directeurs auraient imposé ce serment aux électeurs si les Conseils ne s’y étaient opposés ! Les révolutionnaires désiraient – le discours de Robespierre cité plus haut en est la preuve – abolir l’esprit gouvernemental païen. Réaction curieuse, ils portèrent ce même esprit au pinacle, mais sous une autre forme, en remplaçant toutes les garanties sociales par la foi : profession de foi du candidat, acte de foi de l’électeur, le tout au milieu du déchaînement politique de tous les partis. Jamais, même au temps des Croisades, la papauté n’avait exigé autant de ses fidèles.

Après la Constituante, l’Assemblée législative était à nouveau composée principalement de légistes, laïques ou ecclésiastiques, et d’avocats. On y trouvait également quelques écrivains, d’anciens nobles et une minorité d’agriculteurs, de commerçants, d’industriels, incapables de faire contrepoids aux doctrinaires de la majorité.

La valeur technique des députés s’était répartie alors au hasard, dans des commissions législatives purement politiques où chacun était asservi aux conflits passionnels. Ce fut l’anarchie d’en haut dans toute son expression. Aucune suite d’affaire n’était respectée, aucune tradition ne restait possible. Seul le caractère impulsif guidait les votes sabrés à coups de majorité empirique que rien n’équilibrait plus.

La loi de rétribution

En 1791, l’Assemblée décréta la peine de mort contre les immigrés qui formaient des rassemblements aux frontières, imposa le serment civil aux membres du clergé, séquestra les biens des émigrés, déporta les prêtres insermentés, suspendit les fonctions royales.

Une curieuse loi de rétribution, que nous avons déjà vue à l’œuvre, créa en retour un choc entre 1815 et 1830. Les officiers de Napoléon furent sauvagement décimés. 20 000 d’entre eux furent remplacés par des émigrés, toute la clergie officielle fut asservie aux Jésuites par le billet de confession obligatoire, les émigrés reçurent un milliard d’indemnités, etc. Après quoi, ce même esprit de revanche et de domination se ruina par ses propres excès et entraîna le discrédit définitif de l’ancienne dynastie française.

Quand l’électorat est politique, rien n’est clairement défini dans la pensée de l’électeur. Tout ne peut donc rester qu’en dessous de son attente. Si les élus veulent satisfaire les ambitions fiscales du gouvernement, ils mécontentent les foules que tous les prétendants au pouvoir ont intérêt à exaspérer. S’ils veulent satisfaire les intérêts immédiats des électeurs, ils doivent faire une opposition systématique au gouvernement, ce qui, au bout du compte, dessert les affaires du peuple.

Ainsi de la minorité politique qui tyrannisa la Convention par tous les coups d’État évoqués plus haut. Cela dura jusqu’au 9 Thermidor.

Face à ces événements, l’abbé Sieyès, réduit à l’impuissance, se cantonna dans un mutisme absolu. Quand on lui demanda la cause de ce long silence, il répondit : « C’est le règne de la plus grande ignorance qui se soit jamais vue sur la Terre. »

C’était pourtant lui qui avait amené ce régime, celui de l’ignorance absolue des théoriciens politiques en matière sociale et celle des philosophes métaphysico-théologiens, dont Rousseau est l’exemple typique.

Pourtant la Convention, tyrannisée par les exploiteurs de l’électorat individuel, renfermait parmi ses membres des sommités de sciences et d’expériences plus considérables que l’Assemblée législative.

Quant aux décrets de la Convention, tout comme ceux de la Législative et de la Constituante, ils firent ce que les ordonnances royales n’avaient pas su faire : force égale à la préparation des lois dans l’ancien électorat depuis des siècles.

Un ratage complet

Pour avoir eu l’opportunité d’une révolution de réforme s’appuyant sur l’exemple et les avancées des États généraux, 1789 a sans conteste été la grande occasion manquée.

Dans La France vraie, Saint Yves s’est essayé à « refaire » la Révolution française à partir de ses idées. Cette pratique de l’« uchronie » – qui consiste à dire « si ceci avait été ainsi, les choses se seraient passées autrement… » – dont il use à loisir ne lui est pas spécifique, mais ce n’est qu’un vain exercice face aux réalités, surtout quand elles ont eu des effets désastreux.

La fête de la Fédération du 14 juillet 1790 – celle que nous célébrons tous les 14 juillet – était, dans l’esprit de notre auteur, porteuse de symboles forts qu’il s’est attaché à nous rappeler.

Ce jour-là, le peuple français se rassemble dans un élan d’union nationale comme on en a rarement vu.

Dès le matin, sous un ciel sombre, 500 000 Parisiens animés d’un même esprit défilent de la Bastille aux Tuileries. Dans les jardins des Tuileries, on a préparé un immense amphithéâtre. De chaque côté du roi, se trouve toute la représentation politique de l’État. Dans les amphithéâtres latéraux, sont réunis 400 000 spectateurs qui auraient dû représenter l’État social nouveau. Au centre, se dresse un autel colossal. Sur ses gradins sont alignés 300 prêtres en aubes blanches, ceints d’écharpes tricolores, symboles de l’ordre social. Saint Yves rappelle que dans les temples antiques, le blanc ou le jaune représentaient l’ordre sacerdotal ou enseignant, le rouge l’ordre justicier et le bleu l’ordre économique.

Après la messe, célébrée par l’évêque d’Autun, s’élève vers les cieux qui se sont éclaircis un gigantesque Te Deum.

Vient ensuite le défilé, La Fayette en tête, des troupes et des députés des armées qui jurent fidélité au roi, à la nation et aux lois.

Louis XVI se lève et dit d’une voix forte : « Moi, roi des Français, je jure d’employer le pouvoir que m’a donné l’acte constitutionnel de l’État à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi. »

La reine prend le dauphin dans ses bras, le présente au peuple et dit : « Voilà mon fils. Il s’unit ainsi que moi dans les mêmes sentiments. »

Des milliers de cris saluent ce mouvement inattendu par des « Vive le roi, vive la reine, vive le dauphin. »

Un an plus tard, sous l’étreinte de la loi politique, les Français se déchiraient le cœur et les entrailles dans un mouvement de haine dont nous ne sommes pas tout à fait remis.

Tout cela parce que la loi sociale avait été oubliée et que nos ancêtres n’ont pas pu ou su la réformer. La révolution de réforme ratée, ne restait plus que la double révolution d’accident et de catastrophe.

Une contre-vérité tenace

Sous l’effet d’une étonnante méprise, la quasi-unanimité des historiens et des analystes politiques restent persuadés que les États généraux ont été un acheminement vers les institutions représentatives, autrement dit législatives, d’aujourd’hui. C’est une erreur fondamentale dont les effets funestes se font toujours sentir. Car les États généraux étaient avant tout la pure émanation d’un peuple électoral formant corps et préparant lui-même ses lois.

Cette réalité doit être reconnue.

Notes :

[1] . De Landines, Des États généraux ou Histoire des Assemblées nationales en France, Paris, 1788, p. 1.

[2] Cahier du tiers de la ville de Sèvres.

[3] P. Goubert et M. Dumas 1789, les Français ont la parole, Cahiers des États généraux présentés par, Paris, 1964, pp. 43, 44.

[4] Pierre Chaunu, Le grand déclassement, Robert Laffont, page 168.

[5] Florin Aftalion, L’Économie de la Révolution française, Hachette, Pluriel, 1987.

[6] Mignet, Histoire de la Révolution, tome I, page 52.

[7] ean-Jacques Rousseau, Contrat social, IV. 14.

[8] Ibid.

No Comment